↓2008年7月23日0010JSTの太陽面のとの黒点番号と位置とその情報

●2002年6月26日から太陽裏面にある黒点群の表示を付加しました。この更新は

1日1回を目処にします。図表にある時間はUTC(世界協調時)で書かれています。

上の図は地球から見える面で、下の図はその反対側の裏面です。

●黒点に付けられる番号が9999迄達したので2002年6月15日から0001と表現され

るように成りました。 これは10001と同じです。(region番号といいます)これ

によって黒点番号をR421等と記述することがあります。

●黒点の丸の中の記号の説明です。夫々のアクティヴィティの数値を参照して見 て下さい。扇形表示で黒点の状態を5つの分類とカラー表示で内容を段階毎に 表現しています。最下部に翻訳文があります。

↑黒点群の記号の内容と詳細の図の英文翻訳説明 CME history--コロナ質量放射爆発 緑色--過去48時間以内に爆発はなかった 赤色--48時間以内に爆発の可能性がある Flare history--フレァの経歴 緑色--過去48時間中にC級以上のフレァはなかった 黄色--過去48時間中にC1からM5級のフレァがあった 橙色--過去48時間中にM1を越えX1級以下のフレァがあった 赤色--過去48時間中にX1以上のフレァがあった Size--黒点群の大きさ(地球を1とする比較) 緑色--100 x 10E6以下 黄色--100 x 10E6以上 500 x 10E6以下 橙色--500 x 10E6以上 1000 x 10E6以下 赤色-1000 x 10E6以上 Growth history--成長の経歴 緑色--過去24時間中に25%以内の減少 黄色--過去24時間中に25%以内の減少から25%+までの間の成長 橙色--過去24時間中に25%以上から50%未満の成長 赤色--過去24時間中に50%以上の成長 Magnetic Configuration--磁気の形式 緑色--アルファ型(α) 黄色--ベーター型(β) 橙色--ベーター・ガンマ型(β-γ) 赤色--ベーター・ガンマ・デルタ型(β-γ-δ) ◎いずれも緑色は安定で,赤色に近づくほど活動的になります。 このソフトはhttp://solar.spacew.com/swarm/から購入入手 することが出来ます。 ---------------------------------------2004.1.12.--------

日本の柿岡で測定するK値の日変化の図 2005年12月21日-2008年7月8日UTC日付(前日までの値) まで

↓2008年6月26日より--2008年7月8日まで (7月9日からこのWebのデータは壊れて受信できません!)7月17日現在

↓2008年5月30日より--2008年6月25日まで

↓2008年5月3日より--2008年5月29日まで

↓2008年4月6日より--2008年5月2日まで

↓2008年3月10日より--2008年4月5日まで

↓2008年2月12日より--2008年3月9日まで

↓2008年1月16日より--2008年2月11日まで

↓2007年12月20日より--2008年1月15日まで

↓2007年11月23日より--2007年12月19日まで

↓2007年10月27日より--2007年11月22日まで

↓2007年9月30日より--2007年10月26日まで

↓2007年9月3日より--2007年9月29日まで

↓2007年8月7日より--2007年9月2日まで

↓2007年7月11日より--2007年8月6日まで

↓2007年6月14日より--2007年7月10日まで

↓2007年5月18日より--2007年6月13日まで

↓2007年4月21日より--2007年5月17日まで

↓2007年3月25日より--2007年4月20日まで

↓2007年2月26日より--2007年3月24日まで

↓2007年1月30日より--2007年2月25日まで

↓2007年1月3日より--2007年1月29日まで

↓2006年12月7日より--2007年1月2日まで

↓2006年11月10日より--12月6日まで

↓2006年10月14日より--11月9日まで

↓2006年9月17日より--10月13日まで

↓2006年8月21日より--9月16日まで

↓2006年7月25日−2006年8月20日まで

↓2006年6月28日-2006年7月24日まで

↓2006年6月1日-2006年6月27日まで

↓2006年5月5日-2006年5月31日まで

↓2006年4月8日-2006年5月4日まで

↓2006年3月12日-2006年4月7日まで

↓2006年2月13日-2006年3月11日まで

↓2006年1月17日-2006年2月12日まで

↓2005年12月21日-2006年1月16日まで

日本の柿岡で観測したK値のグラフで日付は世界協調時(Z,GMT)で表示されています。赤いマークはK>5、薄茶はK>4,緑はK<3を表わしています。 左のY軸は1駒がK=1です。一つの帯の日付は太陽の自転周期で纏められています。

2006年12月6日のX級のフレァによって発生した衝撃波の写真

X線フレァによって発生したD層減衰のグラフ このグラフは、大きなフレァに伴って発生したもので2004年11月6日1004JSTのものです。

2004年8月19日0240JSTにR649の発生したX2級のフレァの直後のループの映像

|

2004年2月25日までの黒点群564の成長のアニメーション画像↓

↓11月3日0300頃のアメリカのコロラド州でメィフィールドさんの撮影したR486のフレァ爆発の写真

10月28日2010JSTに今サィクル初のフレァ大爆発(X14)が発生 Oct. 28

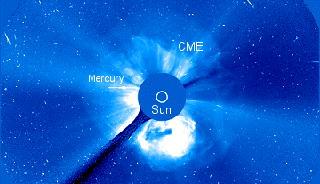

●下のブルーの写真↓ X17(リヒター・スケール)の爆発の時の太陽から発するプロトンの写真です。このプロトンの雲は2125km/sという猛 烈な速度で通常の太陽風の5-600Km/sを追い越して地球に到達します。今日29日の18時のボゥルダー の観測値はK=9という数値を示しました。このX17という数値は観測史上3番目に大きなものだとい うことです。下にこの表をお目にかけます。 ---------------------------------------------- Ranking Day/Month/Year X-Ray Class ---------------------------------------------- 1 02/04/01 X20.0 1 16/08/89 X20.0 2 28/10/03 X17.2 3 06/03/89 X15.0 3 11/07/78 X15.0 4 15/04/01 X14.4 5 24/04/84 X13.0 5 19/10/89 X13.0 6 15/12/82 X12.9 7 06/06/82 X12.0 7 01/06/91 X12.0 7 04/06/91 X12.0 7 06/06/91 X12.0 7 11/06/91 X12.0 7 15/06/91 X12.0 8 17/12/82 X10.1 8 20/05/84 X10.1 9 25/01/91 X10.0 10 09/06/91 X10.0 11 09/07/82 X 9.8 11 29/09/89 X 9.8 12 22/03/91 X 9.4 12 06/11/97 X 9.4 13 24/05/90 X 9.3 14 06/11/80 X 9.0 14 02/11/92 X 9.0 ----------------------------------------------

↑の写真はSOHO衛星に搭載されているコロナグラフの写真で時間は28日の2020JSTに撮影されたものです。 左下に伸びる黒い線(8時方向)はマスキングの指示棒の映像です。白く炎が映っているのがコロナの爆発 した時に放射されたエネルギィです。この時黒点486は太陽面のやや左よりの赤道の下(南)にありまし た。ここで放出されたプロトン粒子(正の荷電粒子)が,29日の日本のお昼過ぎから地磁気擾乱を起こ しています。下の図は28日2211JSTのもので太陽に面した地球上のD層障害を受けている地域を示 しているものです。 de JA7SSB

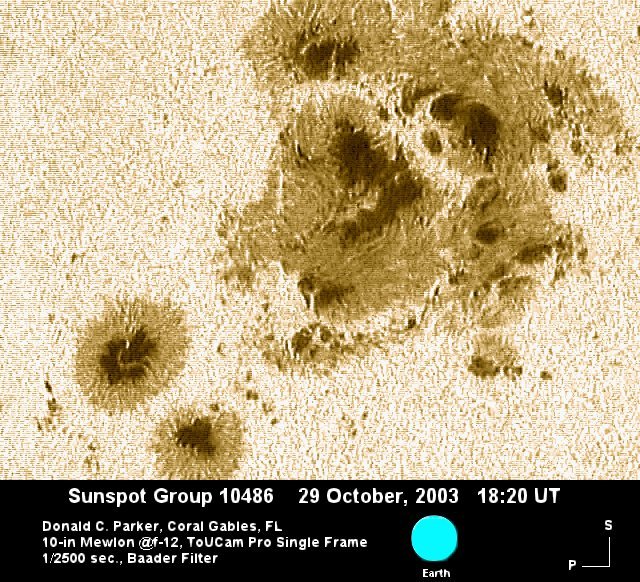

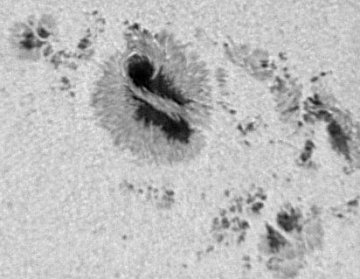

これが10月29-31日の擾乱の元凶になった黒点群486の写真

上のブルーの円は地球の大きさです。フロリダ州のパーカーさんが10インチの反射望遠鏡にバーダーフィルターを掛けて 2500分の1秒のシャッター速度(F12)でとったものです。2003年10月30日0320JSTに撮影したもの。 NASA 下のスケッチこそ私たちが学生時代に(1950年)望遠鏡の焦点に白紙を置いて書いたものです。これはア メリカのニュージャージィ州に住むアマチュア天文家のビル・クックさんが自宅で観測したものとしてNASAが紹介したも のです。科学は記録をとる事から始ります。そして継続して観測することだけです。そこから法則性を 見つけ出すのが科学を志すものの態度です。これは2003年10月29日0145JSTの太陽黒点R486です。 注意すべきは上の写真とは北の方向が違います。矢印がNを指しています。 de JA7SSB

2003年11月5日0450JSTに発生したX17の巨大フレァ爆発の連続写真--NASAによる

このフレァのレヴェルは11月6日になって等級がX28と訂正された。そうなると上の表にある過 去のどの爆発よりも大きかったことになり,1989年8月16日のX20が一番という記録を更新した事 になる。仔細にみると大きな磁力線のリングが写っている.これが地球に向いているときに起っ たら29-30日の電波擾乱位では済まなかったのは確かである。きっと人工衛星のセンサーが壊れて今 頃は真っ暗闇の状態になったかもしれない。

2005年9月8日03時GOES衛星撮影のR806のフレァ写真

前回のR798が回帰して新しくR808と命名された黒点である。真東に出現した途端に大きなCMEを (コロナ質量放出)起こした。9月8日の0240JSTである。この写真は0315JSTに撮影されているが、もし 太陽面の中央でこのスケールのCMEが発生したら記録的なブラックアゥトが経験できただろう。過去の大き なCMEの記録表は此処をクリックすると見られる。

|

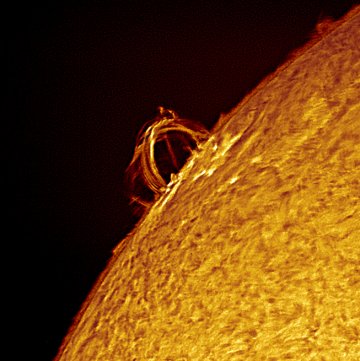

左の写真は9月7日にアメリカで撮影された ものでR808が太陽面の東端に出現した 時に捕らえたもので大きなループ構造 の磁力線に沿ったフレァの結合が写っ ている。黒点の規模はよくわからない がおそらく9月15日にはもっと詳細が わかるだろう。望遠鏡の角度によって 南北が上下になっていないけれど大き な黒点を横から観測した貴重な1枚で ある。 |

|---|---|

|

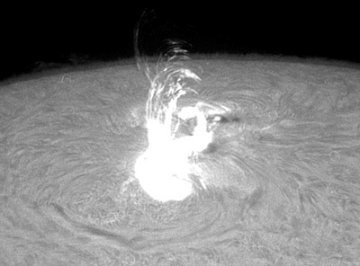

この写真は9月9日にスペィンのビルギット ・クレィマーさんが撮影したものです。活発な フレァの模様が判ります。NASAのWebに 発表されたものから転載しました。 (2005年9月11日) |

|

9月13日にパリ市でジェローム・グリニエール さんが撮影したR808の黒点群です。この 写真でもわかるように幾つかの群をなし ているのがわかります。中心の大きな黒 点から周辺の黒点に磁気結合を生じてい て、フレァが発生します。 |

|

9月13日にSOHO衛星のコロナグラフで撮影した R808のCMEの写真です。この時の22メガで 受信した太陽雑音を耳で聞くのには此処 をクリックして下さい。雑音が上昇するのが ハッキリとわかるでしょう。これはNM州の トーマス・アッシュクロフトさんが受信し たものです。9月14日0524JST頃の衝撃波 の変化を捕らえています。 |

|

黒点808(回帰前はR798が9月7日に東端に 顔を出してから昨日まで太陽面を移動し ていく姿をお見せします。NASA提供 |